梅雨明けして、さっそく梅干し開始!梅干しの香りが立ちこめます。

トレイ数が足りないので、まずは半分。

梅雨明けして、さっそく梅干し開始!梅干しの香りが立ちこめます。

トレイ数が足りないので、まずは半分。

最近、住職への相談が増えている「子育て」に関する親の悩み

子供が不登校になった、引きこもっている、なかには自傷行為をするなど。子供を取り巻く環境の中に、なじめない人間関係があったり、将来への不安や、満たされないストレス等々があるのでしょう。

親としては心配が尽きませんが、大切なことは、指導する立場にある「親」自身が動揺していたのでは適切な指導や助言はできません。子供と話をするとき、自分の価値観を中心においていませんか?子を思うあまりに、親自身が精神的に不安定であったり、子供の将来に対する不安にさいなまれたりしてませんか?そんな状態では、適切に指導もできないしばかりか、実態を把握することもできません。まずは親が呼吸をして不安を取り除き、冷静になることです。

子供を心配するあまり、そのストレスから、ついつい子供に怒鳴ってしまったりしていませんか?自分のストレスから出た口調や言葉を子供にぶつけていませんか?まずは自身の心の状態を呼吸しながら観察してみましょう。自身の状態が冷静であるかどうかです。子供に期待しすぎることや、現状から子供の将来を心配して妄想することも動揺を生み出します。そのような過剰な期待や妄想は捨ててしまいましょう。そうすることで、親自身の動揺が減少し、冷静になることができます。

勉強ができないとか、人とうまく付き合えないとか、活動が停滞したからといって、そんなものは一時的なものです。子供は大人が思うほど弱くはありません。ただし、悪い友人がいるとか、学校にいじめ等がありそうであれば、休ませるなり、転校させるなり、逃げ道を探してあげることが必要な場合もあるでしょう。

子供は親とは別の人格ですし、好きなことや得意なことは親とは異なることもあります。子供に自分の価値観やエゴを押し付けていませんか?子供は知識や経験が少ないので視野は狭いものです。見えている選択肢も少ない。親は冷静に子供を観察して、その子が興味のありそうなことを紹介したり、その子の特性をよく観察して、興味のありそうな分野を一緒に探してあげましょう。子供の不安を取り除く、様々な選択肢を話してあげましょう。

不登校になったり、引きこもっている子供は、実は他の子供よりも感受性も高く、また能力が高い場合があります。高校大学と進学して優良な会社に勤めるだけが仕事ではありません。能力の高い子供は将来実業家になるかもしれませんよ。いろいろな選択肢を見せることも大切です。

親であっても、子供は親の持ち物ではありません。別人格として尊重して接する、言葉を選んで話すことが大切です。そして、一番大切なことは、どんな状況になっても常に愛情を持って接する、子供の話を聞く(傾聴)ことです。ただ聞くだけでもよいのです。

小学生ぐらいまでは、やっていいことと、やってはいけないことを、理由を加えて教えましょう。しかし中高生ぐらいになると、もう親の言うことは聞かなくなります。そこからは、苦しいし心配ですが、親ができることは愛情を持って見守ることしかできません。ああしろ、こうしろと言うわず、愛情を持って見守る、話を聞くだけです。なにか問題を抱えたら子供が相談がしやすい環境を作っておきましょう。

古来より、人類は弔う行事を行ってきた。死者が別の世界へ旅立つと信じて。なぜ、死後に別の世界へ行くと思ったのか?死者との別れが辛く、また命がそこで終わることが寂しい、悲しいと感じ、人の魂は肉体を失っても次の世界へと展開していくのだと考えたのか?

しかし、いろいろな現象を聞いたり見たり感じたり調べたりしているうちに、人類が数千年にわたって弔う行事を行ってきた理由は、どうも理屈で見出したものではなく、人の直感として「死後の世界」の存在を感じたように思える。

数千年にわたり、この死生観が信じられてきたわけだが、ここ数十年の短期間に、「死んだらおしまい、肉体が無くなれば何も残らない」と考える人が増えてきた。その背景には、我々の生活を発展的に良くしてきた「科学技術」がある。「科学」は正しいと信じる一方で、「科学的根拠」や「科学的に立証」されていない事象は信じないというのが、その根底にあるのだろう。

では、「あの世」は本当に存在していないのだろうか?理科系の知識をもって推論していくと、どうやら「あの世」は存在しているという結論に至る。最新の素粒子物理「量子力学」から導かれる結果には、どうやら「あの世」が存在していることを示唆し始めている。

例えば、素粒子の1つである電子や光子は、粒子でもあり波でもあるという二重性を持っている。昔の中学校では、原子は原子核と電子でできており、原子核の周りを電子という粒が回っているという図を描いていたのを、読者の皆さんもご存知だろう。しかし最新の量子力学では、このような図は描かない。どのように描くかというと、原子核の周りに雲のように電子の軌道を描くのだ(電子雲)。なぜ雲のように描くかというと、ひとつの電子が波のように重なり合って原子核の周りに存在しているからだ。電子は粒なのに、なんで波?

摩訶不思議であるが、電子は、人間が観察しているときには粒として見えるのだが、人間が見ていないときは波のように広がり、雲のように原子核にまとわりついているのだ。人間が見ているときには粒で、見ていないときには波になるという事象が「あの世」の存在を示唆する1つのポイントでもある。

素粒子は人に見られているときと、見られていないときで状態が変わることがわかっている。なんで、素粒子は人に見られていることを認識できるのか???も摩訶不思議。これは科学として立証されている事実である。物質を構成する最小単位が素粒子であり、人が見ているときは粒、見ていないときは波のようになっているとしたら、素粒子で構成されている、この世界のすべての物とはいったい何なんだろうか?我々は、いったい何を見ているんだろうか?

また、量子力学の実験で、さらに摩訶不思議な現象が出てきた。これは、電子を空中に飛ばして、その横に人を座らせ念じると、その通り道が変わるという現象。つまり人の意識が素粒子の動きや状態に影響を与えるという結果になっている。「そんなことがあるのか?信じられん!」という読者も多いと思うが、これが現代の最先端科学が見た実態なのだ。

そして、電子は原子核の周りに雲のようにへばりついているという電子雲だが、電子の位置を計算できる数式に「波動方程式」がある。この波動方程式には、この世界には存在しない虚数が含まれている。虚数とは2乗するとマイナス1になる数字でイマジナリーナンバー(虚数)の頭文字をとって「i」(英文字のアイ)で記述される。中学の算数では、プラスの数字の2乗もマイナスの数字の2乗もどちらもプラスになることを思い出してほしい。こういう数字を実数という。実数とは、この世界に存在する数字という意味だ。しかし虚数は2乗するとマイナスになる数字で、「虚数」という文字が表しているように、この世界には実在しない数字である。電子の位置を計算できる波動方程式に、この虚数が含まれる意味を知ると大変不気味なのである。この世界に存在しない数字を入れないと素粒子の計算ができないのである。

では、なぜ素粒子の位置の計算に虚数が現れるのか?これは、素粒子が我々の住む世界(実数の世界)とは別の世界にも存在するからにほかならない。量子力学では計算上10次元程度の世界の存在を示している。ここで次元について考えてみよう。

我々の住む世界は、縦・横・高さの3つの方向を持つ3次元である。この3次元空間に我々は存在し、我々の五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)は、3次元空間内の様々な事象を捉えることができる。

では4次元の世界はどうなっているのだろう?縦・横・高さに、もう一つ方向が加わっている世界だ。残念ながら、人間の五感では、これを見ることができない。その感覚器を持っていないからだ。しかし4次元を想像することはできる。2次元に存在している人を考えればよいのだ。

2次元は、縦・横しかない世界だ。つまり平面の上に存在している人が2次元の世界の人だ。2次元の世界の人は、縦・横しか感じることができないし、縦と横にしか動けない。縦と横の方向の感覚器だけを持っている人だ。この人たちには、高さという感覚が無い。

この2次元の人を、ひとつ上の3次元、つまり我々が見たときにどう見えるか?まず2次元の人は、3次元の人から見れば丸見えであるが、2次元の人は3次元の人に見られているのはわからない。

同様に、4次元の人から見れば、3次元の人は丸見えであり、たとえ壁に囲われた部屋にいようとも、4次元の人から見れば丸見えなのだ。(悪いことはできませんよ。隠れて悪さしても、4次元の人からは、すべて丸見えでバレているのです)そして、ここで注目すべき点は、3次元の人は囲われた部屋から出れないと思っているが、4次元の人は、壁なんか関係なく通り抜けることができるのだ。これは電子ではトンネル効果として発見されている。

さらに素粒子が3次元の人の念(意識)によって状態を変えるというのはどういうことなのか?が重要である。3次元世界の我々が念じる(意識する)ということが素粒子に影響を与えるのは、我々の意識が3次元以上の高次元に影響を与えているからである。五感では感じることができない4次元以上の高次元であるが、我々の意識は、どうも4次元以上の世界まで影響を与えているようだ。量子力学は、3次元空間以外の空間が存在していることを示唆していたのだ。よくよく考えれば、縦・横・高さの3次元空間しか存在していないと考えるほうが不自然なのだ。4次元以上の高次元空間は存在していると考えるほうが自然である。

古来より、人類は「あの世」や「冥界」をイメージしてきた。量子力学から推察すると「あの世」や「冥界」というのは、3次元を超えた高次元の世界であろう。量子力学を知らない古代人は、直感的に、その存在を感じていたようである(はたまた高度な文明を持つ宇宙人に教わったのかもしれない。)

そして釈迦の智慧(仏教)では、人間の肉体と魂を分離して認識してきたことも重要なポイントである。魂とは意識のことである。人間の意識は3次元を超えた高次元にまで影響を与える。つまり、意識は高次元に繋がる存在であり、3次元世界にしか存在できない物質で構成される肉体は、死後3次元世界では炭素などに分解されてしまうが、意識は意識体として高次元にまで展開されるのである。4次元空間では物質は存在できない。4次元空間は、我々の知る物質は存在できないのだ。これが般若心経が説明している「色(しき)」のことだ。「色」とは目に見える物、つまり物質のことだ。これに対し「空(くう)」とは4次元以上の世界のことだ。「空」の中では物質は存在できない。2600年も前に、お釈迦様は量子力学で見た世界を知っていたようにも思える。

しかし、意識体は4次元以上の空間でも存在できるのである。そして意識体は4次元以上に展開されたのち、3次元の世界に戻ることもできる。「霊」や「魂」と呼ばれているものが意識体なのである。こうなると「輪廻転生」も実際にあり得る話になってくるのだ。

死後、高次元空間に展開された意識体である「霊」や「魂」は「意志」を持っている。その意志が強いほど、高次元空間から我々の3次元空間にも影響を与える。「怨念」という意志は大きなエネルギーを持つ。だから怖いのだ。3次元世界の人に強い影響を与える。「生き霊」というのも怖い。生きている人が強いマイナスの意識を放出しているということだ。これは、時空の世界を超えて伝搬し、恨みのある人に向かう。人から恨まれるようなことをすると、時空を超えて、そのエネルギーが伝搬し影響するのだ。逆に「愛情」という念も強い意志を持っている。これは世界を幸せに導く意志(念)である。

こういった念の強いエネルギーを直感力が鋭い3次元空間の人間が感じる場合がある。様々な相談を聞いている理科系の住職は、これらの話を多々聞いているのだ。寺社仏閣は礼拝堂、つまり、様々な人が念(意識)のエネルギーを放出する場所だ。こういった場所にはエネルギー保存則により、念のエネルギーが溜まっていくのだ。だから、寺社仏閣や墓のような場所には注意が必要だ。

「守護霊」なる言葉があるが、「守護霊」などは、高次元に展開された意識体なのである。高次元に存在する意識体からの意志は、3次元世界に住む我々へシグナルを送ることができる。3次元世界の人は、この意識体からのシグナルを自分の意識を使って受信することもできるわけだ。この意識体からのシグナルが強大な場合、凡人でも感じてしまうようだ。

幽霊を見た!という話も多いが、実際に視覚を使って目で見えているのではないのだ。高次元からのシグナルは、眼球を通じて「見えた!」のではなく、我々の意識が感じ、脳が見えたようにその像を作った結果なのであろう。

数千年にわたり、この意識を直感的に感じ、死後の世界を想像し、死者を弔ってきた人類。それが、この数十年という短期間の科学を見て、「見えないものは存在しない」とか、「死んだら耳が無くなるので聞こえない」とか、「死んだらおしまい、何も無くなる」とか、そういった理解や認識は、あまりにも軽薄短小で愚かなのである。また「科学」を知らなさすぎるのである。「あの世」を科学的に表現すると、それは高次元の世界であり、高次元の世界は間違いなく存在しているのだ。

3次元世界で生きている間に、悪さを重ねていると高次元の意識体は、それを見ているので、死後、高次元世界へ展開したときに、その裁きに会うというのもありそうだ。いわゆる地獄だね。気をつけよう。

愛情をかける行為は、周囲の人を幸せに導くだけではなく、実は自分自身を救う行為でもあります。

愛情をかける行為とは、相手を尊重し大切にする行為です。愛情をかける行為は、特別労力のかかる行為ではありません。相手の状態をよく観察し、相手の状態に応じて優しい言葉をかけるだけでもよいのです。

愛情をかける行為は、周囲の人を幸せに導くと同時に、実は自分自身の心や脳を癒し、穏やかで正しい判断ができる冷静な心(脳)を育成します。愛情をかける行為を実践していると、自分自身の不安やストレスやイライラも少なくなってきます。愛情をかける行為は、実は自分自身を救う行為でもあることに着目しましょう。

逆に、愛情をかけない、愛情を受けない生活をしていると、次第に自身の心を破壊していき、冷静な判断ができない心(脳)を生み出します。暴言を吐いたり、暴力的になったり、いつも落ち着かない、イライラしている状態、すなわち修羅の世界へ入ってしまいます。いつも、周囲の人から攻撃されるのではないか、悪口を言われているのではないか、思うようにいかないなどと、不安でビクビクした状態となります。

動物でも同じです。毎日虐待されている動物は暴力的になり、警戒心を持つようになります。人間も同様で、愛情をうけていない、愛情が不足している人々が増えることで、自己中心的な行動や日常の些細な喧嘩・口論が増え、また昨今のニュースに出るような様々な悲惨な事件が生じます。

社会的な影響力のある政治家や経済界のリーダが、国民や従業員に愛情をかけないと、殺伐とした社会が形成されてしまいます。その結果が今の日本の状態です。

もし、あなたが、毎日イライラしたり、不安であったり、愚痴が多くなったり、暴力的になったりしているのであれば、まずは人に愛情をかける行為を実践してみましょう。穏やかで安心な日々を送りたいのであれば、人に愛情をかける行為を実践してみましょう。

人に愛情をかける行為は、実は自分自身にも愛情を注ぐことになるのです。そして愛情をかける行為は、自身や他人を幸福に満ちびくだけでなく、高次元の世界へ繋がる最も有力な方法でもあります。高次元の世界に繋がると、いままで気がつかなかったことにも気がつき、見える世界が変わってきます。

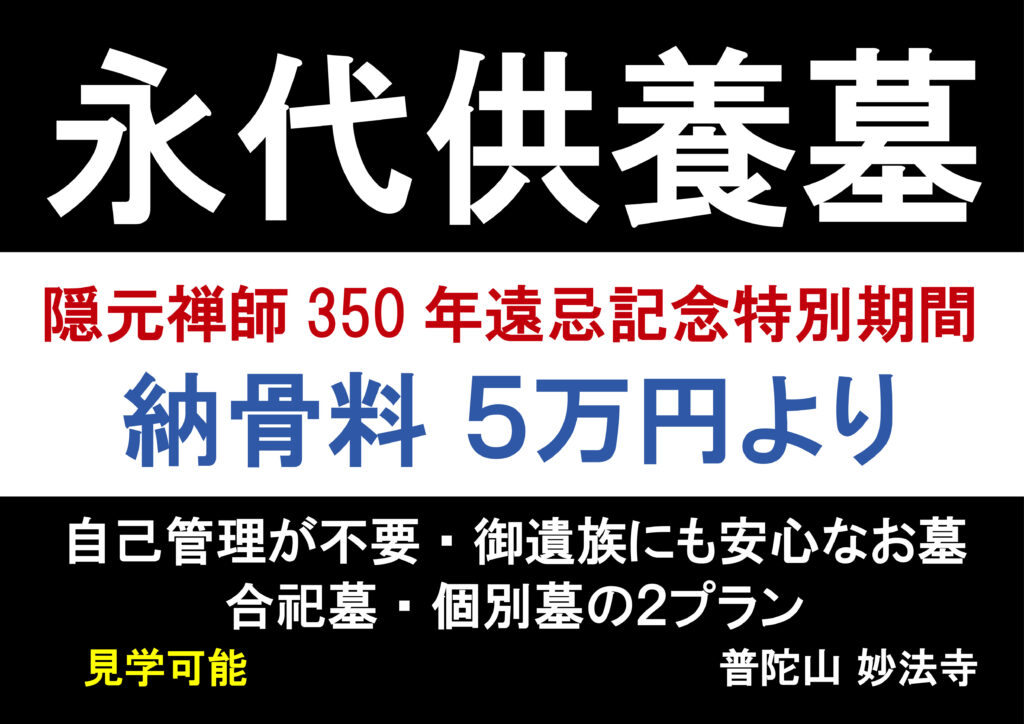

特別期間は、あと十霊位で終了致します。

四季折々、花木に囲まれる境内墓地・霊園

永代使用料 1区画10〜30万円より

暮石はご自由な形で・樹木葬にも対応

納骨料5万円より

合祀墓・個別墓の2プラン

開祖隠元禅師350年遠忌記念

特別価格設定中

特別期間は、あと十霊位で終了致します。

納骨料

開祖隠元禅師

350年遠忌記念期間限定

開祖隠元禅師の350年遠忌記念として、ただいま特別限定価格を設定しております。

特別期間は、あと十霊位で終了致します。

■合祀墓 一霊位15万円

(記念期間 5万円より)

・合祀墓は遺骨を土に還す構造になっています。

・合祀墓に納骨した遺骨は取出せません。

・年間供養料はかかりません。

■個別墓 一霊位30万円

(記念期間 10万円より)

・お名前を刻印した慰霊石版を骨壷に設置し納骨致します。

・個別墓は契約時に取り決めた一定期間経過後に合葬致します。

(永代に合葬しないプランもございます)

(記念期間)

・3年後合祀の場合(一霊位10万円)

・7年後合祀の場合(一霊位20万円)

・13年後合祀の場合(一霊位30万円)

・永代にわたり合祀しない場合 (一霊位50万円)

※合祀墓は年間供養料不要

※個別墓は年間供養料1万円

※年4回、正月・彼岸(春、秋)・お盆にご供養いたします。

(ご遺族の参拝は必須ではありません)

※個別墓の場合、合祀前であれば、御遺骨は取り出すことができます。この場合、納骨料は返還されません。

※納骨時の納骨式開眼供養は、ご遺族のご希望があれば執り行います。

※永代供養墓前面に、墓碑銘版(故人のお名前、没年月日などを刻印)をご希望により取り付ける

ことができます。

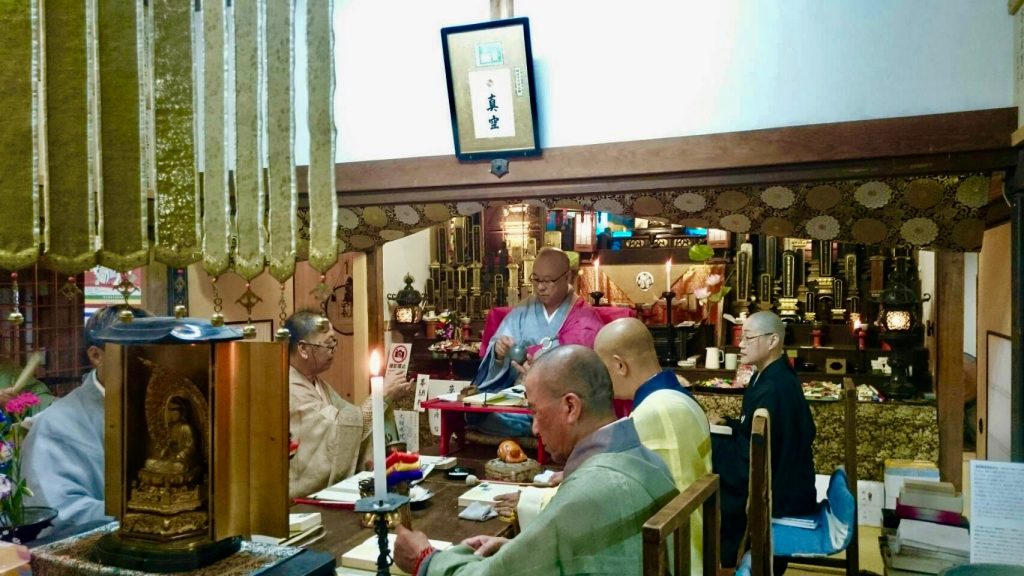

納骨式

(ご希望により執り行います)

花木あふれる境内

寺院ならではの安心供養

お盆・彼岸供養は例年執り行われます

滋賀県近江八幡市の景勝地「八幡堀」の脇に立地する閑静な境内墓地。

境内に駐車できますので参拝も楽です。人気のラ・コリーナまで、徒歩8分。

電話番号 0748-26-1353

メール gosen@myouhou-ji.com

随時、受け付けております

【黄檗宗(おうばくしゅう)】

中国明代の臨済宗(禅宗)として日本に伝わった禅宗(臨済宗・曹洞宗・黄檗宗)の一派。当初「臨済宗黄檗派」などと称していましたが、明治9 年、一宗として独立し「黄檗宗」を公称するようになりました。

大本山は京都宇治の「萬福寺」、宗祖は「隠元禅師」です。インゲン豆とは、隠元禅師が中国から持ち込んだ豆のことです。隠元禅師は豆以外にも、スイカ、煎茶を飲む習慣、皆さんがお使いの明朝体という活字体も日本に持ち込んでいます。