今回は、実践会終了後、野点を開催しました!

秋葉原のメイドカフェの話から、冥土カフェの話になりました。

冥土カフェ、やるかな???

今回は、実践会終了後、野点を開催しました!

秋葉原のメイドカフェの話から、冥土カフェの話になりました。

冥土カフェ、やるかな???

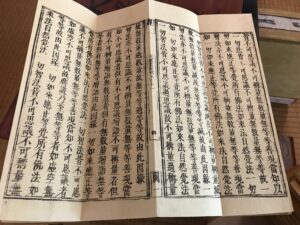

空気が乾いていたので急遽、虫干し開始。大般若経全600巻。

ちょっと、くたびれました。

カスタマーハラスメントという言葉が多く出てきました。よく見るニュースは、コンビニエンスストアの店員さんや、鉄道職員に暴言を吐いたり、暴力を振るったり。

これらのニュースを見ていると、住職はため息が出ます。

カスタマーハラスメント、いわゆるお客さんが行う迷惑行為のことです。商売をしている人にとっては、「お金を出してくれるお客様は神さま。大切にしないといけない」というのが常識でしたが、今や、お金を出せば誰でも神様というわけではありません。商品を売る側にもお客を選ぶ権利はあるのです。お金を払う側が偉い!なんてやっていると、そのうち誰も売ってくれなくなりますよ。

お金を払うという行為は、商品を作ってくれた生産者に感謝し、商品を届けてくれた物流事業者に感謝し、そして店舗で販売してくれた店員さんに感謝して、その対価として支払う行為です。こういった商品が生まれてお金で買えるまでの間に、様々な人々の業があるから商品が買えるのです。深夜でも商品が買えるのは、コンビニエンスストアの店員さんが深夜まで働いてくれるからです。ですから、店員さんに暴言を吐いたり、暴力を振るったりというのは、大変愚かで恥ずかしい行為です。

物の道理(様々な仕組み)を深く知れば知るほど、そのありがたさに気がつきます。カスタマーハラスメント行為をしている人たちは、こういった物の道理を理解していない、いわゆる仏教では「無知」「愚痴:ぐち(愚かな行為)」と言い、無知や愚痴は、三毒の1つで、行為している人も、その影響を受ける人も、共に不幸になるとお釈迦様は説かれています。人間という生き物は「貪り」「怒り・憎しみ」「無知・愚痴」の三毒には特に侵されやすい生き物なので、注意しましょう!とお釈迦様は説かれました。

こういったカスタマーハラスメントを行うお客さんを、店側は出入り禁止にしてよいのです。お金を払えば誰でも客ではないのです。商品が買えなくなれば、いずれ、そのありがたさに気がつき、無知ではなくなるでしょう。そのほうが、カスタマーハラスメント行為を行う人にとっても、良い機会になります。

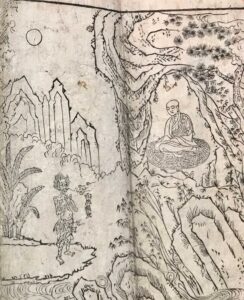

お釈迦様の弟子の中で、一番、知恵に優れていたアーナンダ(阿難陀尊者)という僧がおりました。ある日、アーナンダが、山にこもって修行をしていると、目の前に、ある者が現れました。その者は、体はやせ細ってガリガリ、針金のような髪の毛、そして口から火を吐き、頭からは煙が立ち上っています。

その者は、アーナンダに「そんな修行などやっていても、なんにもならないぞ。修行などやるなやるな!そんなことをしていると、お前さんも3日のうちに、私と同じようになるぞ!」と言いました。

びっくりしたアーナンダは、すぐさまお釈迦様のところに行き、尋ねました。「あの者はいったいなに者なんでしょう?」お釈迦様はしばらく目を閉じていましたが、アーナンダにこう言いました。「アーナンダよ。その者は餓鬼(ガキ)という鬼である。餓鬼は、そもそもは人間であったが、現世の中で、貪り(むさぼり)、貪欲(どんよく)の業を行なった結果、地獄界のひとつである餓鬼界に落ちた者である。」

餓鬼界とは、食べ物は周りにたくさんあるのですが、食べようとして食べ物を口の前にもっていくと、口から吐いた火で燃えてしまう場所です。食べたいのに食べれないという苦しみを味わうのです。現世での業の報いでしょうか。

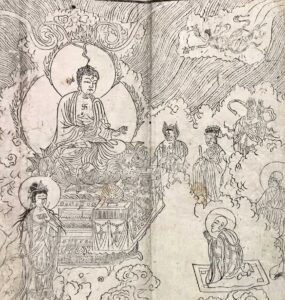

続いてアーナンダはお釈迦様に尋ねました。「3日のうちに、お前も同じようになると言われました。どうしたらよいでしょうか?」お釈迦様は答えます。「餓鬼の言うことなど、真に受けずとも大丈夫である。あなたは、迷わず修行を続けなさい。されど、餓鬼といえども哀れである。年に1度ぐらい、餓鬼に食べ物を施し供養してあげなさい。」ここにもお釈迦様の慈悲(じひ)の心が現れています。慈悲とは、痛み悲しんでいる人を暖かく見守り、助けてあげる気持ち、心です。

これ以降、アーナンダは毎年、餓鬼を現世に招待し、餓鬼に食べ物を施す「施食」を行うようになりました。これが施餓鬼会の始まりです。

悪い所作をした子供のことを「悪ガキ」と表現しますが、この「ガキ」とは、まさに「餓鬼」を指しています。要するに飢えた鬼のことが餓鬼なのです。子供は貪欲ですから、ある意味餓鬼でもあります。しかし、その餓鬼に慈悲の心を教え、独り占めしない、周囲の友達にも分け与える心を持つように教えるということです。子供に限らず、大人であっても餓鬼になっている人がいますね。あまりにも独り占めし過ぎたり、人に分かち合わない業が多いと、あなたも餓鬼界に落ちて、いつもお腹が空いた。。。。となってしまいますから気をつけましょう。

お寺で執り行われる「施餓鬼」法要では、子供達にお供え物や菓子を撒いたり、参拝者に供物を配ったりしています。これは、アーナンダが行なった「食べ物を皆に分け与える・餓鬼であっても、この日だけはお腹一杯食べさせてあげる」という供養で、儀式の中で地獄の釜を開いて、餓鬼界から餓鬼を現世に呼び寄せ、そして施食します。参拝した子供たちが餓鬼の代わりとしてお菓子を拾い集めるわけです。施食することの大切さを参拝者が再認識する法要でもあります。

妙法寺では、例年8月19日に「施餓鬼会」を執り行っています。撒いたお菓子を子供達が取り合います。小さい子よりも、大きいお兄ちゃんは、撒いたお菓子をたくさん拾うことができます。でも、法要が終わった後、大きいお兄ちゃんは、自分が取ったお菓子を、あまりとれなかった小さな子に分けていた光景を見たことがあります。これが、まさに慈悲の心であり、そして、慈悲の心を持った大きいお兄ちゃんは、今後の人生において大切な、大きな宝を得たことでしょう。